Qualche giorno fa, una coppia di amici mi ha raccontato che per lavoro presto andranno per una settimana a Tokyo. Il Giappone è un posto meraviglioso, ma quando ci sono stato l’ultima volta (era l’agosto 2014) non vi ho raccontato niente di niente, perché il 2014 è stato un anno orribile; non a caso il 4 in Oriente porta sfortuna.

Quindi, avevo pensato di mandare una mail ai miei amici con qualche consiglio, ma alla fine mi son detto: perché non pubblicarlo sul blog in modo che possa essere utile a tutti? Ed eccoci qui; giusto per farvi venir la voglia di mettere da parte i soldi (meno di quelli che pensate) per poterci andare anche voi.

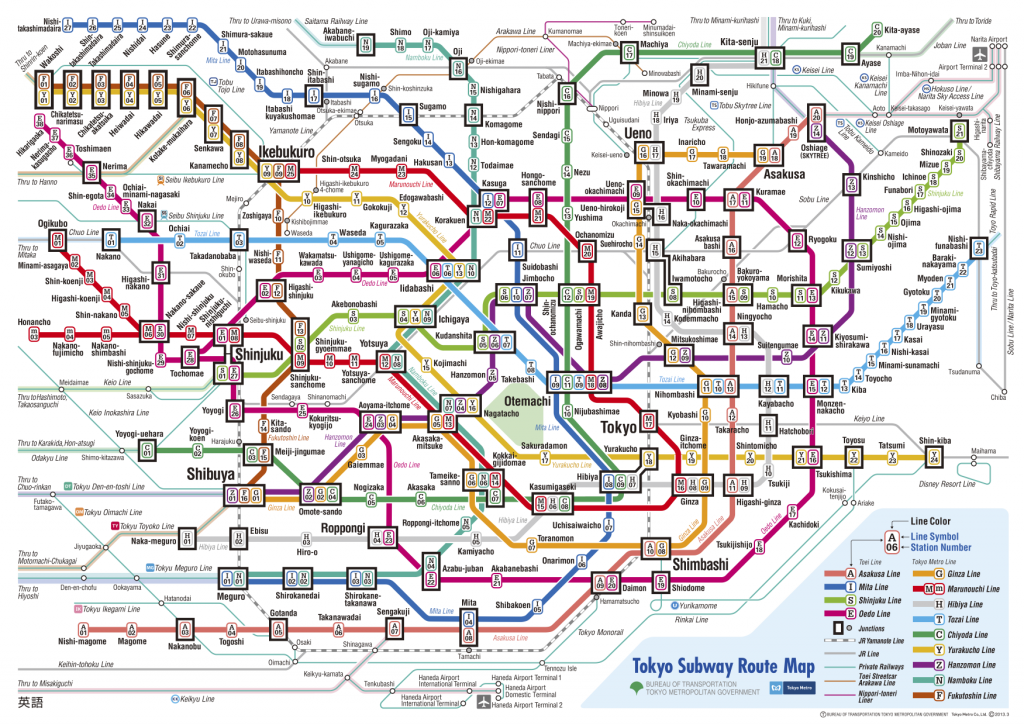

1) Orientamento generale. Tokyo è una megalopoli compressa tra le montagne e il mare, e anche solo a guardare una cartina vi verrà paura: non ci si capisce niente. Per riuscire invece a capirci qualcosa vi conviene immaginare Tokyo come un cerchio tagliato a metà da una riga in orizzontale; il cerchio è la ferrovia circolare Yamanote, la riga orizzontale è la ferrovia Chuo. Ecco qui sotto (grazie al fantastico sito Japan Guide, che raccomando caldamente) una rappresentazione schematica del tutto, con la Yamanote in verde chiaro e la Chuo in giallo; dove vedete scritto Tokyo si trova la Stazione di Tokyo, punto di riferimento che però non è più “centro di Tokyo” di quanto non lo siano Shinjuku o Shibuya.

Infatti, Tokyo non ha un centro ma ne ha molti; quasi tutti però si sono sviluppati attorno a una fermata della Yamanote, per cui l’entry level dello spostarsi è prendere la Yamanote nella direzione più breve (scegliendo quella opportuna, perché l’intero giro richiede più di un’ora) e scendere alla fermata giusta. La Chuo permette di tagliare a metà il cerchio risparmiando tempo, e prosegue a ovest verso Mitaka (museo Ghibli). Se riuscite a collocare mentalmente i vari quartieri lungo la Yamanote o rispetto al cerchio, diventa molto più facile non sentirsi completamente perduti.

2) Aeroporti. Se potete scegliere e non c’è tanta differenza di prezzo, è meglio un volo da/per Haneda invece che da/per Narita. Haneda è “in città ” (per le dimensioni di Tokyo) e ha una stazione ferroviaria metropolitana da cui partono treni per il centro, con cambio a Shinagawa per la Yamanote, oppure la monorotaia che va direttamente fino ai margini del centro; Narita è fuori (cioè, molto fuori) e ci vuole il treno veloce dalla stazione di Tokyo. Inoltre, Haneda è dal lato sudovest mentre Narita è a est, quindi se voi state nella parte sud o ovest della megalopoli, compresa la fascia costiera fino a Kawasaki e Yokohama, è facile che Haneda vi risparmi un’oretta buona di viaggio.

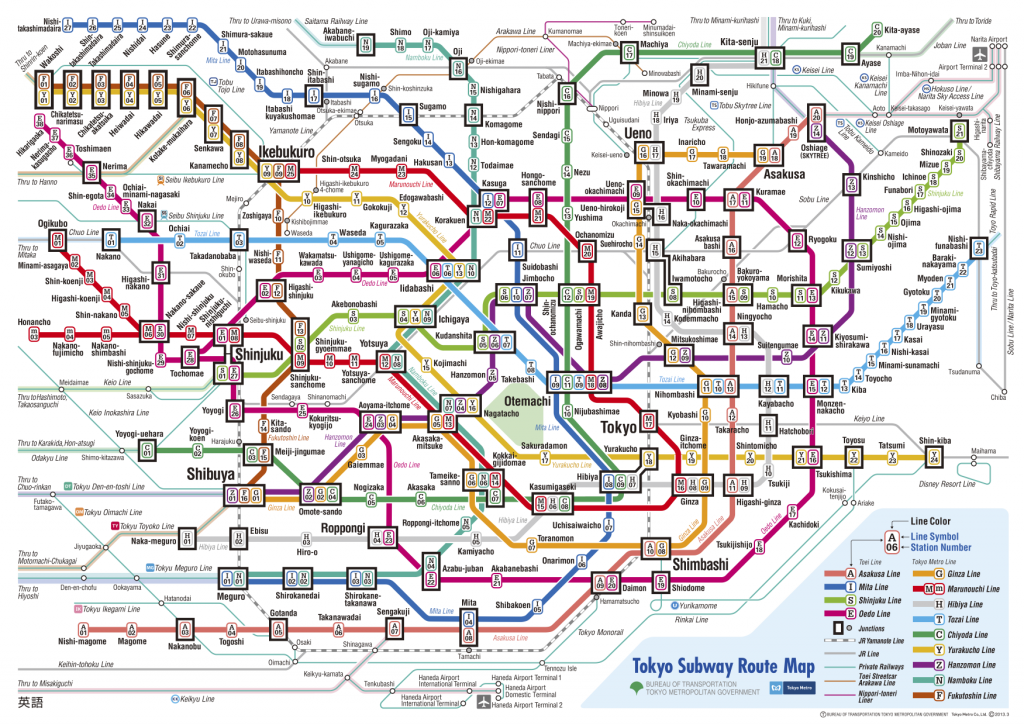

3) Trasporti. Lasciando perdere i bus (all’auto non pensateci neanche), ci sono tre reti di trasporti separate, cioè le ferrovie di superficie (Japan Rail East o in breve JR), tra cui Yamanote e Chuo, e due diverse reti di metropolitana (Toei e Tokyo Metro), più altre ferrovie indipendenti minori nelle periferie; allego la piantina del 2014, solo della zona centrale della megalopoli, giusto per capire quanto sia facile impazzirci (clicca per ingrandire; la Yamanote è la righetta tratteggiata bianco-grigia).

Ciascuna rete di trasporti ha i propri biglietti separati, con un prezzo che cambia con la distanza (non esistono biglietti singoli a tempo), validi solo su di essa, anche se, se ben ricordo, le due metro permettono di comprare biglietti integrati tra loro, e lo stesso accade con qualche ferrovia minore; per esempio la ferrovia Keikyu, che collega Haneda ma non appartiene a nessuna delle tre reti principali, fa i biglietti integrati con la metro Toei linea Asakusa. Salvo sviluppi in questi due anni, non esistono giornalieri pratici (ci sono, ma sono cari e comunque sono solo per la metro, non per la JR, quindi hanno senso solo se pianificate di fare molti viaggi in un giorno e li concentrate su una sola rete), per cui quasi sempre si finisce per fare ogni volta il biglietto singolo, al massimo dotandosi di una tessera prepagata (Pasmo o Suica) se pensate di usare molto i mezzi.

Guardando la cartina avrete capito perché tutto sommato cavarsela con Yamanote/Chuo + piedi ha senso, ma noi comunque abbiamo preso la metro senza problemi quando è servita; tra i punti turistici non vicini alla Yamanote ci sono il tempio di Kannon a Asakusa, il Tokyo Skytree, Roppongi, l’isola di Odaiba e il mercato del pesce Tsukiji.

4) Prendere il treno. Le diverse linee metropolitane JR sono identificate da un colore diverso sui treni e sui cartelli, inoltre c’è scritto anche in inglese il nome della linea e la direzione; in generale le linee sono identificate da nomi e non da numeri, anche se poi le fermate della metro sono identificate con una lettera della linea e il numero progressivo. In pratica, per prendere il treno o la metro (se non avete una tessera prepagata) cercate le macchinette, inserite il nome della stazione di destinazione e fate il biglietto; poi nella metro seguite le classiche indicazioni, mentre nelle stazioni JR cercate il binario assegnato alla linea e direzione che volete, che è fisso e ben indicato; anche sulle ferrovie di superficie i treni passano continuamente. Se per caso non siete sicuri della tariffa, potete pagare per una distanza minima e poi pagare la differenza all’uscita, prima dei tornelli; ci sono apposite macchinette automatiche anche per questo, visto che spesso neppure i giapponesi ci azzeccano al primo tentativo.

Attenzione perché su certe linee (anche di metro, es. la Asakusa) non tutti i treni fanno tutte le fermate; in questo caso ci sono solitamente dei display elettronici o meccanici con l’elenco delle fermate successive, e un pallino acceso accanto a quelle che il prossimo treno farà . La Yamanote comunque le fa sempre tutte, mentre la Chuo ha la versione che fa tutte le fermate e va a Akihabara (gialla) e quella espressa che ne fa solo alcune e va alla stazione di Tokyo (arancione).

5) Mappe e indirizzi. La mappa di Tokyo è mostruosamente complicata; se avete una guida turistica avrà delle mappe delle varie aree, se no c’è Google Maps, dove però non tutto è reperibile inserendo il nome in caratteri occidentali anziché in giapponese. Adesso c’è anche Here Maps con le mappe scaricabili; non ho idea di quanto siano valide le sue mappe del Giappone, ma può essere una buona cosa installarselo, specie se non avrete la connessione dati.

In Giappone le vie non hanno un nome, a parte i corsi principali; negli indirizzi c’è il nome della municipalità , quello del quartiere, poi il numero dell’isolato o zona interna al quartiere (“chome”, ogni quartiere è diviso in un piccolo numero di chome che sono indicati sulle mappe, es. Asakusa 1, Asakusa 2 ecc.), poi il numero del palazzo nella zona, individuabile su una cartina affissa per strada all’ingresso del quartiere, e poi il numero dell’appartamento nel palazzo, es. “Asakusa 2-7-24”; in pratica gli indirizzi sono inutili e vi conviene avere una mappa e i punti di interesse marcati sopra già da prima.

6) Parole utili per orientarsi leggendo i nomi dei luoghi. Eki = stazione, dori = corso, hashi/bashi = ponte, ji = tempio, koen = parco, kawa/gawa = fiume, ko = lago, yama/san = monte, jima = isola, minato = porto; shin = nuovo (indica anche l’alta velocità per i treni); ku = municipalità , cho = quartiere, chome = zona numerata del quartiere; kita = nord, higashi = est, minami = sud, nishi = ovest, chuo = centro, mae = davanti; ichi = 1 (itchome = zona 1), ni = 2, san = 3, shi = 4, go = 5. Quindi la fermata della metro “Nishi-Shinjuku-Gochome” è per la zona 5 del quartiere di Shinjuku Ovest. Facile no?

7) Cose da vedere divise per stazione della Yamanote in senso antiorario. Stazione di Tokyo -> palazzo imperiale e giardini; Yurakucho -> Ginza, centro di uffici e negozi (es. showroom della Sony); Shimbashi -> per il mercato del pesce; Shibuya -> vita notturna e Love Hill; Harajuku -> shopping trendy per giovani da un lato, tempio Meiji dall’altro; Shinjuku -> negozi e grattacieli; Ueno -> parco e musei, più zona di ristorantini a sud della stazione; Akihabara -> centro dell’elettronica e degli appassionati di anime/manga. Più i posti non sulla Yamanote detti prima. Se avete una mezza giornata, si può fare da Shinjuku a Shibuya via tempio Meiji a piedi.

8) Cose da prenotare dall’Italia. Quando siamo andati noi, il Tokyo Skytree aveva appena aperto e per salire in cima bisognava prenotare con molto anticipo, anche se online serviva una carta di credito giapponese e abbiamo rinunciato. Poi c’è il museo Ghibli, che anche se concepito per i bambini è comunque una esperienza indimenticabile per gli amanti di Miyazaki: conviene comprare i biglietti prima di partire, perché è più facile trovarne disponibili; li potete comprare dal JTB di Milano, ve li mandano a casa col corriere, ogni primo del mese vendono quelli per i quattro mesi successivi, quindi bisogna muoversi al momento buono. Se andate al Ghibli, scendete a Mitaka e prendete il pullman apposito davanti alla stazione (oppure venti minuti a piedi), ma il consiglio è, al ritorno, di non prendere il pullman ma attraversare a piedi il magnifico parco Inokashira e riprendere il treno a Kichijoji.

9) Gite fuori porta da Tokyo. A parte il classico giro alla quinta stazione del monte Fuji – che peraltro è un piazzalone a mezza costa con dei ristoranti attorno, alla fine il Fuji è meglio da lontano a meno che non vogliate fare tutta l’ascesa a piedi fino in cima – e a Hakone e relativo lago, dal lato sudovest c’è Kamakura che vale la pena di vedere, tra templi zen, grande buddha e tempietti magnifici nel bosco sulla collina, più la spiaggia se volete; ci arrivano due linee JR, dalla stazione di Tokyo o da Shinjuku entrambe via Yokohama; per i templi conviene scendere a Kita-Kamakura, che come ormai saprete vuol dire “Kamakura Nord”. L’altra possibilità è Nikko, altro centro di bei templi antichi; è un po’ più lontano (la gita richiede praticamente un giorno intero) ma c’è un treno diretto da Shinjuku, oppure con JR treno veloce fino a Utsunomiya e poi linea locale. Nel caso, raccomando l’ottimo Hyperdia, che permette di cercare orari e prezzi dei treni in inglese inserendo i nomi delle stazioni in caratteri occidentali.

10) Onsen. A meno che non siate allergici all’acqua, provateli. I punti base sono: uomini e donne separati (salvo eccezioni specifiche e piuttosto rare), vietati i tatuaggi, ci si lava accuratamente prima di entrare stando seduti sugli appositi sgabelli, si entra completamente nudi senza alcun asciugamano o pudore, non si nuota e non si schizza ma si sta fermi e zitti dentro. Se poi vi portassero in un bel centro termale in zona Fuji con le pozze all’aperto… fantastico.

11) Telefono. I nostri cellulari funzionano senza problemi, ma se volete la connessione dati senza spendere un patrimonio consiglio un servizio come BMobile, che permette di prenotare una SIM dati giapponese e farsela consegnare in albergo il primo giorno. Altrimenti, noi siamo andati avanti tranquillamente senza connessione dati, usando solo il wi-fi dell’albergo la sera, ma ci eravamo preparati in anticipo con le mappe stampate e le informazioni necessarie.

12) Acquisti. Akihabara è il regno per anime e manga, dove troverete interi palazzi dedicati a vendere fumetti, DVD, accessori e persino costumi per cosplay, con tanto di gigantografia di ragazzine anime in vesti succinte affissa sull’intera facciata del palazzo alta otto piani; e sì, ci sono i maid café con le ragazze in strada che ti invitano.

Per l’elettronica e la fotografia, Akihabara è il centro principale ma anche Shinjuku si difende bene. In particolare ci sono tre grandi catene (Yodobashi, BIC Camera e LABI/Yamada Denki) e tutte hanno sedi enormi in entrambi i posti. Alla fine io in Giappone ho comprato un obiettivo Tamron per la mia mirrorless, risparmiando circa il 30% sul prezzo italiano (col passaporto ti scontano anche le tasse); il prezzo migliore era allo Yodobashi di Shinjuku (sedi diverse della stessa catena possono avere prezzi diversi). Peraltro lo Yodobashi di Shinjuku è talmente grande che occupa due palazzi diversi, in uno ci sono le compattine e nell’altro la roba seria…

Attenzione però che i negozi giapponesi si rifiutano di vendere agli stranieri le macchine fotografiche compatte, per combattere le importazioni parallele; i grandi negozi hanno un angolino triste riservato ai turisti, in cui a te turista vendono le stesse macchine al 30% in più; non so se valga anche per i corpi macchina di fascia alta.

13) Soldi. Sorprendentemente, i giapponesi usano pochissimo le carte e molto i contanti, anche nei distributori automatici, e in più diffidano delle carte occidentali: dovete girare coi soldi. Due anni fa, l’unico posto dove si riusciva a prelevare da un automatico con le carte italiane col chip erano gli uffici postali, e solo con la carta di credito; c’erano problemi di circuito che spero nel frattempo siano stati risolti. Le carte di credito occidentali sono accettate solo nei grandi magazzini, negli alberghi e nei ristoranti di medio-alto livello.

14) Comunicare e interagire. L’inglese è abbastanza inutile, a parte qualche struttura turistica non lo parla quasi nessuno, anche se molti lo capiscono, ma non si osano rispondere in inglese. Sorridete molto, ringraziate con l’inchino e usate i gesti, i giapponesi sono comunque estremamente cortesi e a maggior ragione lo sono quando vi devono servire in un ristorante o in un negozio; il livello di servizio è per noi strabiliante.

Tuttavia, i giapponesi hanno la fobia del contatto fisico e l’ossessione per l’igiene, per cui evitate di stringere mani o di abbracciare chicchessia, non soffiatevi il naso in pubblico e non entrate nei negozi con l’ombrello bagnato o con le scarpe sporche; peraltro, negozi uffici e locali pubblici a parte, le scarpe vanno tolte sulla soglia di ingresso (non andate in giro con le calze bucate).

Vi salveranno comunque le macchinette automatiche in uso per tutto – per esempio, nei ristorantini da pasto veloce invece di ordinare il pasto sceglierete e pagherete a una macchinetta automatica all’ingresso, che vi dà un tagliandino per andare al bancone a ritirare il cibo – e l’usanza di corredare i menu di fotografie. Ovviamente, alle macchinette automatiche, salvo casi eccezionali, si paga coi soldi in contanti; normalmente danno il resto.

15) Il quiz obbligatorio per tutti gli occidentali che vanno a Tokyo. Quando andate al tempio di Kannon, non mancate di ammirare questo doppio palazzo dorato sito proprio dall’altro lato del ponte Azuma sul fiume Sumida. Secondo voi, che palazzo è e cosa rappresenta la decorazione dorata sul tetto?