Il razzismo delle porte aperte

Come ricorderete, nel mese di luglio ho dedicato al tema dei profughi quattro post pieni di dati e informazioni utili, cercando di promuovere una discussione su come si potesse oggettivamente affrontare un problema cos√¨ complesso e difficile. Ecco, effettivamente la discussione poi √® partita, ma non certo nel modo in cui avrei voluto; alcune riflessioni su come gestire solo uno degli aspetti della questione – quello relativo alle persone che non hanno diritto all’asilo politico – sono state pubblicate sul blog di Grillo, suscitando un bel vespaio, ma soprattutto dando l’impressione che tutta la mia capacit√† di riflessione sul tema finisse l√¨; e provocando inoltre accuse di “razzismo” e “leghismo” verso Grillo e verso di me.

Ora, io non sono razzista e ci tengo a non essere confuso con chi veramente lo √®, per cui, contrariamente alle mie intenzioni iniziali e nonostante ci siano diversi altri temi altrettanto importanti da affrontare, mi vedo costretto a usare questi giorni di fine estate per mettere nero su bianco alcune ulteriori riflessioni sull’argomento, precisando che si tratta di valutazioni personali all’interno di una discussione in cui il Movimento 5 Stelle √® meno diviso di quanto sembri – io, per esempio, condivido i sette punti espressi gi√† da mesi dai parlamentari – ma che inevitabilmente sta impegnando un po’ tutti.

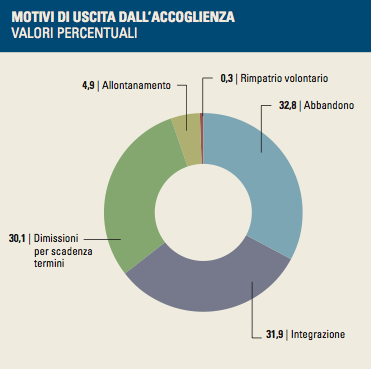

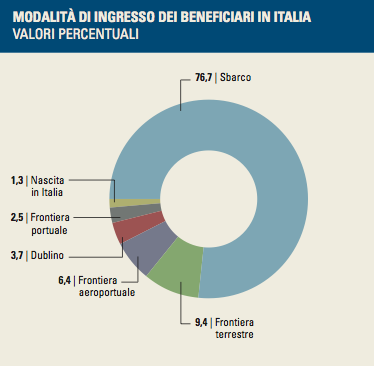

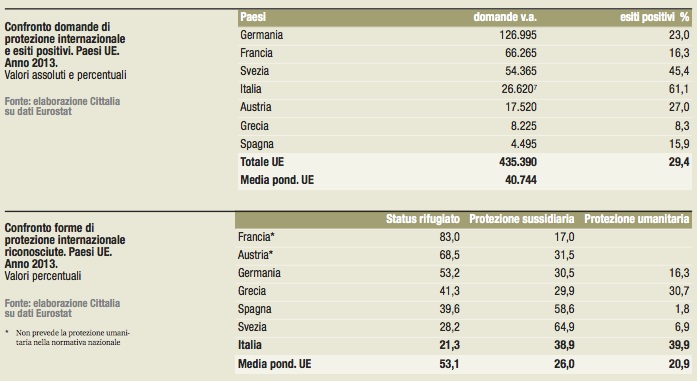

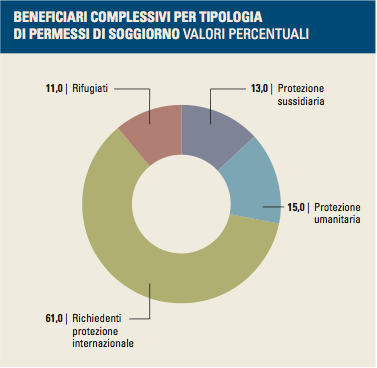

Le quattro proposte riportate dal blog di Grillo, peraltro, sono semplicemente logiche se si parte dal principio di voler gestire il fenomeno. A meno che non si voglia accogliere chiunque si presenti alle porte dell’Italia indipendentemente da provenienza e motivazioni, tra gli aspiranti immigrati ci saranno sempre alcune persone che hanno diritto all’accoglienza (a partire dai veri rifugiati e profughi di guerra, che per√≤ sono solo, dai nuovi dati del primo semestre 2015 rilasciati ufficialmente dal Ministero dell’Interno, circa un quarto del totale) e altre che non ne hanno diritto; per cui c’√® bisogno di accogliere meglio chi rimane in Italia, velocizzando la trattazione delle domande di asilo e favorendo l’integrazione, ma anche di rimandare indietro chi non pu√≤ rimanere.

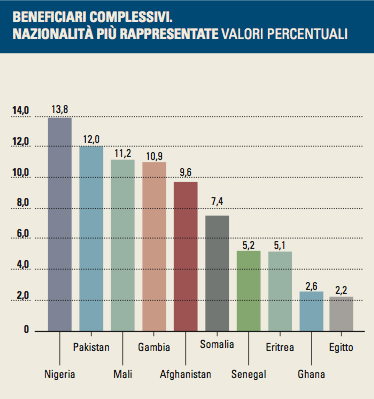

Questo √® ci√≤ che fanno tutti gli Stati del mondo, compresi gli stessi stati africani: su Wikipedia potete leggere della decennale lotta del Ghana contro l’ingresso di clandestini nigeriani e maliani. Se mai, si pu√≤ e si deve discutere di chi ammettere e chi respingere; ma non si pu√≤ mettere in dubbio l’esistenza stessa di un sistema di rimpatri forzosi.

Lo dice anche la Lega? Ben venga, ma c’√® una differenza fondamentale: la Lega passa tutto il tempo ad insultare i clandestini, ad agitare spettri di invasioni e di delinquenza generalizzata (esistono gli immigrati che delinquono e vanno gestiti, ma sono una piccola parte); spesso coprendo, l√¨ s√¨, del vero e proprio razzismo.

Io invece non ho nulla contro chi cerca di venire in Italia per trovare un lavoro, non mi ritengo superiore n√© sotto attacco, non ho nessun problema a convivere con persone straniere (se leggete il mio profilo scoprirete diverse esperienze internazionali di alto livello, Nazioni Unite comprese); solo, penso che fare una selezione all’ingresso sia necessario per noi e per loro, e prossimamente vorrei spiegarvi il perch√©.

Ma prima, permettetemi di rimandare al mittente le accuse di razzismo e anzi di far notare che, cos√¨ come nelle posizioni restrittive c’√® spesso del razzismo, anche in quelle favorevoli all’accoglienza ce n’√® spesso altrettanto: non un razzismo aperto e buzzurro, ma un sottile razzismo paternalista.

Ci viene difatti detto che l’unica via per essere solidali e non razzisti √® aprire le porte senza condizioni e accogliere chiunque dall’Africa (e, in misura minore, dal subcontinente indiano) voglia trasferirsi qui per motivi economici, senza nemmeno capire chi √® e cosa vuol fare. Questa conclusione pu√≤ essere raggiunta solo basandosi su alcune ipotesi implicite ma evidenti:

1) La peggior condizione di vita in Europa, anche schiavo raccoglitore di pomodori o disoccupato senzatetto che vive di espedienti, è comunque meglio di qualsiasi condizione di partenza in Africa.

2) La miglior soluzione ai problemi dell’Africa √® trasferire il maggior numero possibile di suoi abitanti in Europa.

3) Se gli africani sono sottosviluppati, è tutta colpa degli europei e dei secoli di saccheggi e sfruttamenti che continuano anche oggi.

4) Visto che la colpa del sottosviluppo africano è degli europei, tocca agli europei garantire agli africani la sopravvivenza.

Le prime due asserzioni sono legate a una immagine distorta e mortificante dell’Africa, quella di un continente dove esistono solo bambini denutriti, capanne di fango e epidemie mortali, e per cui non ci pu√≤ essere redenzione: l’Africa come inferno perpetuo da cui fuggire. In realt√†, esiste anche un’altra Africa, fatta di citt√† sempre pi√Ļ moderne e di grattacieli, e di tassi di sviluppo tra i pi√Ļ alti del pianeta, come il +7% della Nigeria o il +8,3% del Mozambico, contro il -0,2% dell’Italia. Ovviamente si parte da situazioni di ricchezza media molto pi√Ļ bassa (il reddito pro capite della Nigeria √® un sesto del nostro e quello del Mozambico √® un trentesimo), con tassi di povert√† tra il 35 e il 70 per cento (l’Italia, comunque, √® al 30%…); eppure, lo sviluppo dell’Africa non √® soltanto possibile, ma √® reale e sta gi√† avvenendo.

In quest’ottica, allora, bisogna capire che cosa √® davvero utile all’Africa: per esempio, servono i programmi di scambio per trasferire conoscenza, aiutando gli africani a studiare qui per poi tornare e creare sviluppo al loro Paese; e programmi di aiuto e di investimento diretto, che pure gi√† esistono (solo tramite l’OECD nel 2014 sono transitati verso l’Africa 28 miliardi di dollari di aiuti bilaterali, ma si pu√≤ fare molto di pi√Ļ).

Al contrario, prendere il maggior numero possibile di maschi dell’Africa sub-sahariana per portarli a fare gli schiavi qui, a svolgere lavori sottopagati o in nero sperando di risparmiare qualcosa da mandare alla famiglia, non solo non serve all’Africa, ma la impoverisce; la priva delle forze fisiche e intellettuali per sostenere il proprio sviluppo. E’, se ci fate caso, una nuova forma di colonialismo, in cui oltre alle materie prime si fa razzia anche di lavoratori; e non √® poi cos√¨ diversa dall’antica tratta degli schiavi, n√© per dinamiche di sfruttamento dei viaggi e delle persone una volta giunte da noi, n√© per mortalit√† negli spostamenti.

Del resto, gli stessi migranti vengono in Europa attirati dalla pressione combinata dei media e dei trafficanti di esseri umani, che promettono ricchezza facile e immediata. Diversi di loro, una volta giunti in Europa, dicono apertamente che √® tutto molto diverso da come se l’erano immaginato, che restano per non subire la vergogna del ritorno a mani vuote, ma che se avessero saputo non sarebbero partiti (qui un articolo di esempio).

Le seconde due ipotesi sono altrettanto intrise di paternalismo bianco e di senso di colpa (un classico delle culture cattoliche) verso l’africano, trattato come un bambino scemo che non sar√† mai in grado di difendersi o di decidere per se stesso, mentre l’italiano deve scusarsi anche solo di esistere. A parte che non ho scelto io di nascere italiano e dunque non capisco perch√© dovrei scusarmi o vergognarmi di esserlo, lo sviluppo dell’Africa e la redistribuzione a tutti gli abitanti della relativa ricchezza sono frenati proprio dal fatto che i popoli africani non hanno il pieno controllo delle proprie democrazie, in parte per l’interferenza continua delle nazioni europee, e in parte perch√© si scelgono (anche quando possono votare) governi corrotti e formati per dinamiche tribali, in cui una piccola elite vive in villoni di lusso alle spalle dei loro fratelli (non che gli italiani, peraltro, siano tanto pi√Ļ bravi a scegliersi governanti onesti).

Ora, l’interferenza delle nazioni europee si elimina smettendo di interferire, e non interferendo al punto da promuovere l’emigrazione di massa della popolazione; e il processo di maturazione democratica, come ci insegnano i fallimenti dei tentativi di “esportare la democrazia”, pu√≤ avvenire solo in maniera endogena.

Io credo quindi che il modo corretto di relazionarsi con gli Stati africani sia da pari a pari, mettendosi a disposizione per aiutare ad eliminare la povert√† sul loro territorio: il “piano Merkel” di cui parlava anche il blog di Grillo. Eppure, noi al momento abbiamo un premier che considera il presidente kenyano un tale incapace da presentarsi in visita ufficiale a casa sua, dentro il palazzo presidenziale, con un enorme e ben visibile giubbotto antiproiettile, come se in Africa si rischiasse la vita a ogni passo, persino nei momenti di massima solennit√†. E poi i razzisti saremmo noi del Movimento…

In conclusione, l’immigrazione √® un fenomeno epocale, che gi√† in passato ha segnato la Storia e che nessuno si illude di poter fermare solo con una legge o con un muro, ma che non si pu√≤ nemmeno rinunciare a gestire, negli aspetti positivi come in quelli negativi. E’ un fenomeno che scuote le nostre societ√† dalle fondamenta, perch√© ci costringe a pensare a che mondo vogliamo costruire, e a come renderlo prospero e pacifico. Proprio queste, quelle di alto livello e di lungo periodo, sono le vere questioni di cui dobbiamo dibattere urgentemente; e questo dovremo fare nel prossimo futuro.